小佐越新道と栃久保新道

前回まで、仲附の発生と宿駅側との対立、そして形勢が次第に仲附側の有利に傾いていく様子について調べた。

今回の章は仲附の誘致を目論み、小佐越村や川治村が開削した小佐越新道と、幕府によって開削された栃久保新道について調べる。

小佐越新道

会津西街道の宿駅側と仲附側は、前述のようにして互いに何度も訴訟を繰り返し大きく対立した。時代が進むに連れ大きな力を持つようになった仲附たちは、「もう宿駅とのトラブルは面倒だ。宿駅を通らずに今市・日光まで行ける道を探そう」ということになった。仲附たちが目をつけたのは、以前から存在した「五十里宿から鬼怒川の右岸に出て、川治村から滝村(鬼怒川温泉)、小佐越、柄倉、小百」と抜ける高低差がある山間の小路だった。

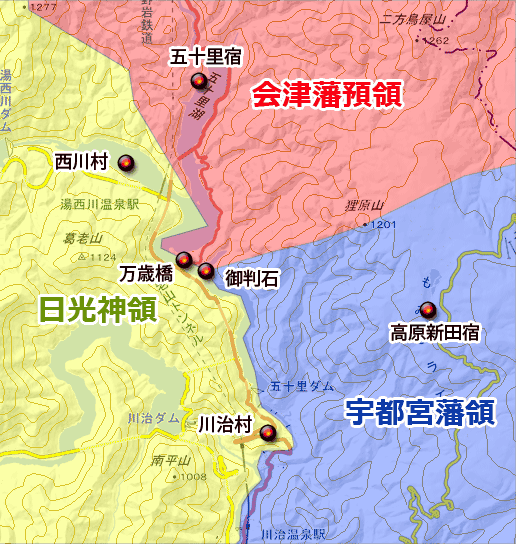

以下の地図は場所が把握しやすいように現代の地理院地図から作図したが、当時、(旧)五十里湖は決壊していたため湖ではなく男鹿川(当時は五十里川)であったことを理解していただきたい。

これが寛政期(1790年代)から幕末にかけて何度かの改修を重ねていく小佐越新道(茶点線)である。ただしこの道も現代の我々の感覚から言えば登山のような道である。当時の土木技術では、会津西街道、中街道、小佐越新道、どの道を通ろうが、上り下りの激しい道は避けられなかったのだ。余談であるが、後にこの道程の一部は明治後期から大正前期にかけて造られた鬼怒川水力電気の逆川ダム建設の作業道となっている。

さて、ここからは道路の開削と訴訟に当たり、「各村が置かれた利害関係」がわかりやすいように領地によって色分けする。赤が会津藩預りの幕府領、青が会津西街道の宇都宮藩領、黄色が小佐越新道の日光神領である。3つの領の境界、すなわち、五十里村、高原新田、西川村の境には高さ40尺(13mほど)の大きな自然石「御判石」が置かれ、その頂点には東西南北の印が刻まれていた。

この道の開削と拡幅、道程の変更にあたっては、小佐越村の馬之助や川路村の湯守角左衛門らによって天保4年(1833)から本格的に着手され、川治村と小佐越村が日光奉行所から借金をしてたいへんな費用をかけて道を整備し、仲附たちの誘致を図ることで村の利益と発展を図った。これらの村は山寄りで耕地が少なく土地も痩せており、木こりや炭焼きの他にはさしたる収入源が無かったため、駄賃稼ぎはたいへん魅力的な現金収入であった。

小佐越新道が完成すると、会津西街道の宿駅との悶着を避けた仲附が、一度に15人、馬100頭程が通行するようになったという。

さて一方、従来の会津西街道の高原新田宿、藤原宿、大原宿、高徳宿の4つの宿駅(すべて宇都宮藩)は、仲附の台頭により駄賃稼ぎの量こそ減ったが、仲附から通行料を徴収することで潤っていた。しかし小佐越新道の開通によって今後は仲附たちが宿駅を通らなくなったということで、当然ながらこれらを看過することはできない。宿駅側は会津藩の役人に新道がもたらした窮状を2度も訴えたが、それに対して会津藩が仲裁や道路工事の中止命令などの何らかの動きをした形跡は見当たらない。この時点で、会津藩が仲附側に配慮する立ち位置がなんとなく理解できる。すでに仲附の力は宿駅側を凌いだ大きなものであったのだ。

そこで宿駅側はかなり乱暴な手段を取る。嘉永7年(1854)、「小佐越新道側が男鹿川の御判石のそばに架けた万歳橋は、大切な御判石を利用して架けられた不届き千万なものである」と難癖をつけ、30人ほどで橋を橋脚から切り落として流すなどの実力行使に出たのだ。万歳橋は嘉永5年(1852)、小佐越や川治の仲附や今市の仲附問屋などが費用を負担して既存の橋を架けかえられたものだが、この橋は御判石に横たわるようにあった大石を利用して架けられているものであり、橋を破壊する行為は難癖に近かった。

この大きな事態に会津西街道4宿駅と、五十里・西川・川治・小佐越の小佐越新道側4村は互いに江戸に出訴を行った。訴えでは「小佐越新道の万歳橋は御判石を台座にして架けられたものであるか否か」という体裁をとっているが、要は小佐越新道の正当性を問うものであり、今後、会津~今市間を通る荷は「会津西街道」か「小佐越新道」のどちらを通るのかを白黒付ける訴訟であった。

かなりドラマチックな小佐越新道訴訟は、長くなるためその決着の詳細や、幾度か改修を重ねる事情は後の機会にまとめて発表したいと思う。

足掛け3年に渡り行われた訴訟は、安政4年(1857)、小佐越新道は男鹿川に一切橋を架けない等の大きな譲歩を受け入れて道筋も大きく変更し(紫点線)、「会津西街道の恣意的とも思われる示談の引き伸ばし」を乗り越えながらも決着した。これは新道が完成した場合にもたらされるであろう新道側や仲附たちの自信と余力、そして焦る宿駅側の苦悩を象徴する出来事であろう。

訴訟の決着により仲附たちは、法外でまちまちな通行料を要求される会津西街道の高原新田ー高徳の宿駅を避け、晴れてリニューアルされた小佐越新道を利用するようになった(それでもこの道は現在の葛老山登山道を通るなど、かなり山がちな道であった)。

小佐越新道では小佐越宿が問屋として正式に認められ、運賃や宿泊料なども決まった。川治や滝の村々も今後に大きな期待を抱いていた。

会津西街道の4宿駅はいよいよ窮地に追い込まれた、と思われた。

西船生河岸の設立

さて、「会津西街道の恣意的とも思われる示談の引き伸ばし」はなぜ行われたのだろうか。

小佐越新道訴訟の決着と同年の安政4年(1857)、西船生村(宇都宮藩領)を流れる鬼怒川に「西船生河岸」が設立された。場所は現在の日光市大渡と塩谷町船生を繋ぐ大渡橋のあたりである。それまで鬼怒川の最北端の河岸はずっと下流の氏家の阿久津河岸であったが、それよりさらに北にできた河岸であった。

舟運は言うまでもなく、人間と馬が歩いて運ぶよりも大量の荷を運ぶことができる。江戸で起こった安政の大地震(安政2年(1855))とそれに伴う大火事からの復興や、炭を使う生活様式の変化に伴い、材木や炭の需要が高まり、宇都宮藩にとっては高原一帯の材木などの林産物を江戸表まで運ぶ大きな商機であったのだ。その目的から極めて短期間で河岸が建設されたことになる。

この河岸の設立には宇都宮藩の間瀬和三郎(後の高徳藩主・戸田忠至)が尽力した。河岸の建設のために要した人足は、地元の西船生村を中心として着工から1ヶ月間で述べ総数2,491人に及んだ。その中でも高原新田・藤原・大原・高徳の各宿駅は、自ら率先して人足の提供を宇都宮藩に願い出て認められ、述べ150人の人足を無料で奉仕させて協力した。ちょっと少ないようにも感じられるが、各宿駅にとってもこれが可能な限りの奉仕であった。

河岸の完成で会津藩や商人たちは再び会津西街道に注目することになり、宇都宮藩領の高原新田・藤原・大原・高徳の各宿駅にとっては降って湧いたような立て直しの切り札となった。

振り返れば、会津西街道の宿駅は正当な宿駅伝馬制度の宿駅でありながらも、会津中街道、尾頭街道、小佐越新道、その他諸々の細い脇道に流れていく仲附と商品の扱いを巡って長年に渡って喧嘩や訴訟を繰り返し、そして衰退してきた。結局のところ「自分たち宿駅が正当だ」と訴えても、時代の流れは速く安く便利に運べる道と方法を求めたからだ。そんな折にこの西船生河岸が出来たことにより、「会津西街道は西船生河岸に直結する一番便利な道である」という優位性をもつことが出来たのである。先述の小佐越新道訴訟に対する恣意的とも思われる強硬な示談の引き伸ばしは、この河岸の開設を事前に知った上で、万歳橋の訴訟により通行が不可能になっている小佐越新道の復帰を先延ばしにしようと画策したのだろうと思われる。

さて、新河岸の開業により優位性を得た会津西街道や船生の宿駅は、示し合って宿駅制度の再確認を行った。すなわち「附け通しの禁止」、「問屋を中心とした荷の継ぎ送り」などの旧態依然としたシステムの再構築である。このような強気とも思えるシステムの復活に、会津、南山地方の商人を中心に「今さら宿駅制度のみでの荷の運送なんて認められない」と大規模な反対運動が起こった。このトラブルの結果は思いも寄らない決着を見るが、それは後の章で語る。

ともかく、小佐越新道訴訟の決着と西船生河岸の完成を迎えた安政4年(1857)から、短い期間ではあるが両街道は安定期を迎えた。すなわち仲附が今市、日光方面の荷の運送に利用する小佐越新道と、江戸までの廻米や材木、特産物を運搬する会津西街道の両立である。

だが実際の運送状況を見てみると、幕府や会津藩、宇都宮藩を始め荷物を流通させる側にとっては、鬼怒川のどこに河岸を作って輸送能力を上げようと、結局のところ高原峠がボトルネックであった。会津西街道の難所の一つとして数えられる高原峠はよじ登り、滑り降りるような急峻な道であり、馬の転落死も多く、冬は積雪のために全く使用不可能になり、輸送の大きな障害になっているのは分かりきったことである。何車線もある広いバイパス道路を作っても、途中の道が一車線(しかも冬季通行止め)の貧弱な道では大渋滞が発生するのと一緒だ。

西船生河岸の建設が考慮されたのは安政3年(1856)1月であるが、この頃にはすでに、高原峠を避ける道程の開削は河岸の開通とセットで考慮されていたのではないだろうか。

廃れゆく高原新田宿

さて、この時点での高原新田宿の様子を村の明細書上帳から見てみよう。

明和元年(1764)の家数20軒、人口97人に対し、その後の約100年弱の間に村内の人口はほぼ一貫して減り続け、安政6年(1859)の時点で約半数となっている。これは江戸時代の中後期に起こった複数回の飢饉や、全国的に問題になった貧困による離農、離村者の増加によるものと思われる。

| 明和元年 (1764) | 寛政4年 (1792) | 安政6年 (1859) | |

| 家数 | 20軒 | 13軒 | 10軒 |

| 人口 | 97人 | 70人 | 56人 |

新河岸開設のすぐ後、安政6年調べの人口は56人(内訳は男26人、女30人)、そのうち御用継立ての仕事ができる男性は13人で、残りは子ども、老人、傷病者だった。宿内の馬は18頭であるが、老馬弱馬を除くとそのうち8頭だけが藤原村や五十里村までの継立ての往復が可能だった。しかし実際のところは更に厳しい状態で、商人荷物の減少により収入が減り、村を離れるものが出たため、継立ては8人の男性によって行われている有り様であった。江戸表では安政の大地震(安政2年(1855))のあと米価が高騰し、会津米の運搬量が増えたにも関わらず、高原新田宿では継立てをする人数がいないので、女性や老人までもが継立てに当たらずを得なかった。

ちなみに前述の西船生河岸の建設の際、高原新田宿からは2日に渡り5人ずつ、延べ10人が出役している。たった5人である。しかし高原新田宿にとってはこの人数が精一杯であったことは想像に難くない。

宿駅伝馬制度が出来て以来、高原新田宿は会津西街道の地形上必ず通らなければならない宿であったので、独占的な立場を持った裕福な宿駅であった。しかし時代が下るにつれ、他の道の整備や新興勢力の仲附の台頭によりその優位性は失われた。人は減り、馬も少ない。

高所・難所に位置する高原新田宿は明らかに限界であった。

栃久保新道の構想

さてその頃、前述の通り幕府としても高原峠の輸送能力を危惧していた。小佐越新道の道程は、高原峠とまではいかなくてもかなり険しい山道であり遠回りでもあったため、幕府は勘定奉行の小嶋源右衛門に川治付近の測量を命じ、高原峠を通らずに五十里宿と藤原村を結ぶ新道開削の可能性を調査させた。これがいわゆる「栃久保新道」である。

それではなぜ幕府はわざわざ江戸から離れた栃久保新道の開削を心配しなくてはならなかったのだろうか。

時は幕末。嘉永6年(1853)、ペリーが浦賀に入港して幕府に開国を要求してきた。天保の改革(1841)が大した効果を得ず、困窮が続く地方の村では一揆や暴動が頻繁に起こり、安政の大獄(1858)への非難や桜田門外の変(1860)などを経て後、西の雄藩が力を蓄え、幕藩体制が崩壊していく時代であった。

幕府は万が一の海上封鎖に備え、東北・越後方面から江戸や日光へ向けての物資輸送路を確保することが喫緊の重要課題であったのだ。

何と言っても会津藩は京都守護職の松平容保の領地であり、幕府にとって最も信頼の置ける藩の一つであったのだ。

さて、栃久保新道開削の可能性を調査した結果、五十里宿から川治村までは小佐越新道を使い、川治村で男鹿川に橋を架けさえすれば、栃久保、小網を通る細い小路を拡幅して、高原峠を通らずに、どの道よりもなだらかで、最短距離で藤原村に抜ける道路が拓ける(青点線)という結論となった。

それを踏まえ、栃久保新道の開削が決定された。

地図で村の場所と距離、等高線を見るとよく分かるように、この結果に大きく影響を及ぼされるのは高原新田宿と小佐越新道である。

小佐越宿の対応

当然ながら、大金を借り入れて小佐越新道を開通させた小佐越村は大慌てとなった。小佐越村の名主・北山家にとっては、街道の掘削のために江戸の屋敷を売り払い、さらには江戸で行われた会津西街道側との訴訟を乗り越えて整備した、血と涙の結晶とも言える小佐越新道である。

しかし、いくら便利な小佐越新道であっても、新規に開削される栃久保新道に比べれば遥かに上り下りが多い山道であり、この道を通る荷が大きく減少するのは明白であった。小佐越村は日光奉行所に宛て、「たいへんな借金をして自力で小佐越新道を開通させたのに、今度は幕府によってもっと便利な新しい道が開削されるという。これではあんまりなので、今までかかったお金を補助していただけないか」と陳情するが(気持はよくわかる)、あえなく却下されてしまう。

次善の策として、小佐越村の名主・北山伝左衛門は小佐越と大原の間の鬼怒川に架橋を願い出た。これは栃久保新道を通って大原宿までやってきた荷物が、この橋によって小佐越村経由で今市、日光までスムーズに運搬できるようにして、ダメージを最小限に留めるための訴えである。そして許可されたこの橋が日光市立下原小学校のあたりに架けられた「万年橋」であり、その費用はほぼ全額を小佐越村で負担している。架橋を請け負ったのは今市の「かねます商事(旧・大橋油店)」のご先祖、大橋善兵衛である。

続く。

コメント